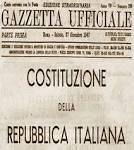

Le argomentazioni del Si di 200 costituzionalisti

Dichiarazione sottoscritta da oltre 200 costituzionalisti Dopo anni e anni di sforzi vani, il Parlamento della XVII legislatura è riuscito a varare con una larga maggioranza – quasi il sessanta per cento dei componenti di ciascuna Camera in ognuna delle sei letture – una riforma costituzionale che affronta efficacemente alcune fra le maggiori emergenze istituzionali del nostro Paese. L’iter della riforma è durato oltre due anni, è passato per sei letture, tre per ciascuna Camera, con quasi seimila votazioni e l’approvazione di centinaia di emendamenti. Il testo modifica molti articoli della Costituzione, ma non la stravolge. Riflette anzi una continuità con le più accorte proposte di riforma in discussione da decenni e, nel caso del Senato, col modello originario dei Costituenti e poi abbandonato a favore del bicameralismo paritario impostosi per ragioni prudenziali dopo lo scoppio della Guerra fredda. Il testo, con le modifiche che il Parlamento ha voluto, si ispira inoltre direttamente alle proposte della Commissione per le riforme costituzionale istituita dal Governo Letta nel 2013, che rispecchiavano l’opinione largamente maggioritaria fra gli studiosi di ogni orientamento che presero parte a quella Commissione. Nel progetto non c’è forse tutto, ma c’è molto di quel che serve, e non da oggi. Si riporta solo un breve elenco, a titolo ricognitivo. 1. Viene superato l’anacronistico bicameralismo paritario indifferenziato, con la previsione di un rapporto fiduciario esclusivo fra Camera dei deputati e Governo. Pregio principale della riforma, il nuovo Senato delinea un modello di rappresentanza al centro delle istituzioni locali. E’ l’unica ragione che oggi possa giustificare la presenza di due Camere. Ed è una soluzione coerente col ridisegno dei rapporti fra Stato-Regioni. Ne trarrà vantaggio sia il rapporto fiduciario fra Governo e Parlamento, che rimane in capo alla sola Camera dei deputati, superando così i problemi derivanti da sistemi elettorali diversi, sia l’iter di approvazione delle leggi. 2. I procedimenti legislativi vengono articolati in due modelli principali, a seconda che si tratti di revisione costituzionale o di leggi di attuazione dei congegni di raccordo fra Stato e autonomie, dove Camera e Senato approvano i testi su basi paritarie, mentre si prevede in generale una prevalenza della Camera politica, permettendo al Senato la possibilità di richiamare tutte le leggi, impedendo eventuali colpi di mano della maggioranza, ma lasciando comunque alla Camera l’ultima parola. La questione della complicazione del procedimento legislativo non va sopravvalutata, poiché non appare diversa la situazione di tutti gli Stati composti: in ogni caso, e di nuovo in continuità con le esperienze comparate, la riforma prevede la prevalenza della Camera politica. 3. La riforma del Titolo V della Costituzione ridefinisce i rapporti fra lo Stato e Regioni nel solco della giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma del 2001, con conseguente incremento delle materie di competenza statale.

Dichiarazione sottoscritta da oltre 200 costituzionalisti Dopo anni e anni di sforzi vani, il Parlamento della XVII legislatura è riuscito a varare con una larga maggioranza – quasi il sessanta per cento dei componenti di ciascuna Camera in ognuna delle sei letture – una riforma costituzionale che affronta efficacemente alcune fra le maggiori emergenze istituzionali del nostro Paese. L’iter della riforma è durato oltre due anni, è passato per sei letture, tre per ciascuna Camera, con quasi seimila votazioni e l’approvazione di centinaia di emendamenti. Il testo modifica molti articoli della Costituzione, ma non la stravolge. Riflette anzi una continuità con le più accorte proposte di riforma in discussione da decenni e, nel caso del Senato, col modello originario dei Costituenti e poi abbandonato a favore del bicameralismo paritario impostosi per ragioni prudenziali dopo lo scoppio della Guerra fredda. Il testo, con le modifiche che il Parlamento ha voluto, si ispira inoltre direttamente alle proposte della Commissione per le riforme costituzionale istituita dal Governo Letta nel 2013, che rispecchiavano l’opinione largamente maggioritaria fra gli studiosi di ogni orientamento che presero parte a quella Commissione. Nel progetto non c’è forse tutto, ma c’è molto di quel che serve, e non da oggi. Si riporta solo un breve elenco, a titolo ricognitivo. 1. Viene superato l’anacronistico bicameralismo paritario indifferenziato, con la previsione di un rapporto fiduciario esclusivo fra Camera dei deputati e Governo. Pregio principale della riforma, il nuovo Senato delinea un modello di rappresentanza al centro delle istituzioni locali. E’ l’unica ragione che oggi possa giustificare la presenza di due Camere. Ed è una soluzione coerente col ridisegno dei rapporti fra Stato-Regioni. Ne trarrà vantaggio sia il rapporto fiduciario fra Governo e Parlamento, che rimane in capo alla sola Camera dei deputati, superando così i problemi derivanti da sistemi elettorali diversi, sia l’iter di approvazione delle leggi. 2. I procedimenti legislativi vengono articolati in due modelli principali, a seconda che si tratti di revisione costituzionale o di leggi di attuazione dei congegni di raccordo fra Stato e autonomie, dove Camera e Senato approvano i testi su basi paritarie, mentre si prevede in generale una prevalenza della Camera politica, permettendo al Senato la possibilità di richiamare tutte le leggi, impedendo eventuali colpi di mano della maggioranza, ma lasciando comunque alla Camera l’ultima parola. La questione della complicazione del procedimento legislativo non va sopravvalutata, poiché non appare diversa la situazione di tutti gli Stati composti: in ogni caso, e di nuovo in continuità con le esperienze comparate, la riforma prevede la prevalenza della Camera politica. 3. La riforma del Titolo V della Costituzione ridefinisce i rapporti fra lo Stato e Regioni nel solco della giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma del 2001, con conseguente incremento delle materie di competenza statale.